À l’heure actuelle, les questions liées à la migration déchainent toutes les passions. Phénomène pourtant complexe et ancien, ce terme est aujourd’hui utilisé à tout-va et vidé de sa substance dans une bataille culturelle et linguistique menée par la droite et l’extrême droite. Leur objectif est clair : pointer du doigt les populations les plus vulnérables de notre société et les accuser d’être à l’origine de tous nos maux pour nous détourner des vrais enjeux actuels [1] et des inégalités de richesse persistantes. Mais alors, que faire pour contrer cette stratégie de diabolisation et les discours qui en découlent et qui ont envahi nos espaces médiatiques et politiques ? Nos leviers d’actions sont à la fois la transmission, à grande échelle, d’informations justes, mais également la déconstruction des préjugés. Ces deux socles permettent alors de (re)créer un récit humaniste autour de la migration.

La migration : concepts de base [2]

De tout temps, la migration a existé et recouvert des réalités extrêmement hétérogènes. Sa définition est étroitement liée à nos constructions sociales et historiques, comme l’existence de frontières, le concept de nationalité, le cadre législatif de chaque pays ou encore l’exploitation des pays du Sud par les pays du Nord. Nos représentations à ce sujet évoluent ainsi selon les époques et sont profondément influencées par les mots que nous employons.

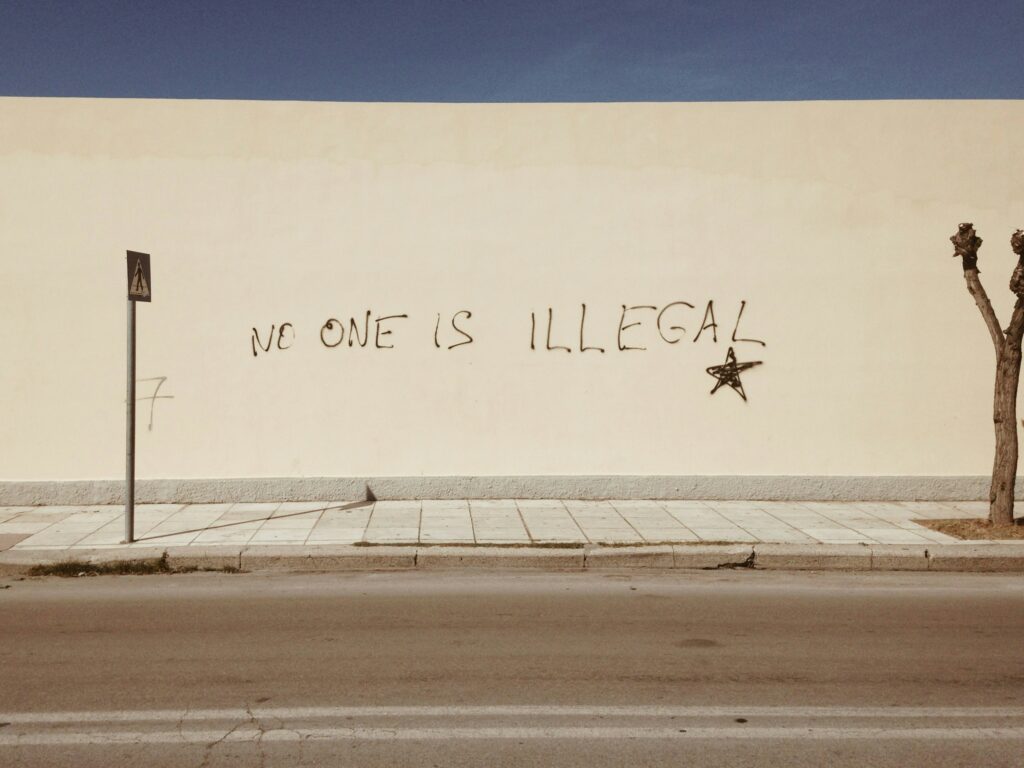

Le terme le plus fréquent est celui de personne migrante, terme générique, qui englobe toutes les « catégories » de migrant·e·s, quels que soient les motifs de leur déplacement ou le contexte dans lequel il s’opère. Il existe autant de personnes migrant·e·s que de raisons de migrer. Certain·e·s fuient la violence, les catastrophes naturelles, la guerre, la pauvreté, les persécutions (politiques, ethniques, sur base du genre, de l’orientation sexuelle, etc.), d’autres cherchent à rejoindre leur famille, à bénéficier d’un avenir meilleur, à exercer leur métier, à avoir accès à l’éducation, etc. Chaque histoire est singulière. L’ensemble du vocabulaire qui entoure la migration se réfère à des lois en vigueur, et dispose d’une définition précise. Le problème est que tous ces concepts s’entremêlent souvent dans la tête des gens et sont utilisés par les médias ou lors des meetings politiques sans aucune explication ou précision ; alors que tous ces statuts n’ouvrent pas les mêmes droits ou encore ne se réfèrent pas à des situations de vie similaires. Notons par ailleurs que parler de migration « illégal·e » est aussi absurde que d’affirmer qu’une personne en tant que telle est illégale. La migration non autorisée est une infraction et non un crime, et les personnes concernées conservent évidemment des droits. Or, pas un jour ne passe sans que ce terme irrespectueux ne sorte de la bouche d’un·e journaliste ou d’un·e personnalité·e politique, ce qui renforce l’aversion de l’opinion publique envers ces personnes.

La migration : des idées reçues à bannir !

Avant de nous attaquer à la déconstruction des idées reçues les plus fréquentes liées à la migration, un préambule s’impose. Les préjugés que nous aborderons portent, dans le langage courant, plus largement sur « les personnes migrantes », mais ce ne sont souvent que certaines « catégories » de migrant·e·s qui sont visées. Ce biais se nourrit évidemment de l’atmosphère hostile qui se répand en Occident vis-à-vis de certaines populations associées, à tort ou à raison, à une origine ethnique, elle-même associée, à tort ou à raison, à une religion jugée problématique ou à une couleur de peau. Cette islamophobie et ce racisme de plus en plus prégnants dans notre société transparaissent dans l’ensemble des idées reçues déconstruites ci-dessous.

IDÉE REÇUE N° 1 : l’Union européenne/ la Belgique accueille trop de personnes migrantes « étrangères » et a des législations en la matière trop laxistes.

FAUX ! Comme le précise le Haut-Commissariat des Nations Unies, la grande majorité des personnes qui sont déplacées de force dans le monde, notamment en raison des conflits, le sont à l’intérieur même de leur pays d’origine ou dans un pays limitrophe. Par ailleurs, de nombreuses migrations sont aussi intra-européennes et réalisées pour des raisons économiques. Et si les arrivées sur le sol de l’Union européenne sont plus importantes que les départs, cela permet en réalité de maintenir un nombre d’habitant·e·s relativement stable dans un ensemble de pays où globalement, chaque année, le nombre de décès est plus important que le nombre de naissances. Concernant la Belgique, en 2023, 35 507 personnes ont introduit une demande de protection internationale à l’Office des étrangers, un chiffre en baisse par rapport à 2022. Cela représente 0,3 % de la population belge, en sachant que seuls 43,5 % des décisions ont abouti à une reconnaissance favorable. Les principaux pays d’origine des demandeuses·eurs de protection internationale étaient la Syrie, l’Afghanistan, la Palestine, la Turquie et l’Érythrée. Les conflits armés, comme ceux en Ukraine et à Gaza, ont également un impact sur la fluctuation du nombre de demandes dans notre pays. La situation chaotique en Belgique n’est donc pas liée à une vague migratoire plus importante, mais bien à un manque structurel de places d’accueil, provoqué par une absence de volonté politique qui viole les droits humains.

Pourtant, selon de nombreuses·eux décideuses·eurs politiques, l’Union européenne crée un « appel d’air ». C’est-à-dire que sa politique d’accueil est trop indulgente et, de ce fait, provoque une arrivée massive de personnes étrangères dans nos pays, qui se déplaceraient non pas par besoin, mais « pour en profiter ». Comme l’explique le CIRÉ, cette idée ignore totalement les critères qui poussent l’une ou l’autre personne à choisir tel pays (proximité géographique, langue, relations familiales, etc). Elle surestime également la capacité des personnes migrantes à maitriser leur parcours migratoire et à connaitre notre système d’accueil.

Cette idée reçue est donc totalement erronée, d’autant plus que l’Union européenne poursuit ces dernières années la mise en place d’une politique migratoire de plus en plus stricte, qui ne dissuade pas les personnes migrantes, en grande souffrance, de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Les pays du Nord ont par ailleurs une part de responsabilité par rapport aux conditions qui poussent ces personnes à migrer : à travers le rôle qu’ils jouent dans les guerres en cours, la dégradation de l’environnement ou encore l’accaparement des richesses (ils détiennent 69 % des richesses mondiales alors qu’ils ne regroupent que 21 % de la population de la planète).

No one is illegal

IDÉE REÇUE N° 2 : les personnes migrantes profitent de nos allocations sociales et nous volent notre travail.

FAUX ! L’accès à notre système social est limité et dépend du statut de séjour de chaque personne concernée. Notre pays a néanmoins l’obligation légale de fournir une aide matérielle à tout·e demandeuse·eur de protection internationale le temps du traitement de sa demande. Cette assistance concerne les besoins essentiels : de la nourriture, des soins médicaux et un toit ; notons qu’à l’heure actuelle, la Belgique ne garantit même plus cette aide de base ! Si la personne reçoit le statut de réfugié·e, elle obtient un droit de séjour en Belgique, un accès au marché du travail et un droit à l’aide financière du CPAS pour débuter sa nouvelle vie (bien que remise en question par le nouveau gouvernement fédéral). Les personnes sans-papiers n’ont accès, quant à elles, ni au marché du travail ni à aucune aide sociale, hormis l’aide médicale urgente. Celles-ci se retrouvent donc dans une situation d’extrême vulnérabilité. Elles peuvent ainsi être confrontées à certain·e·s employeuses·eurs sans scrupules qui proposent de les embaucher de manière non déclarée pour des salaires de misère et/ou dans des conditions de travail irrégulières.

Les personnes migrantes ne nous volent pas non plus notre travail. Au contraire, celles-ci participent à notre économie et apportent une réelle plusvalue à notre société. Une fois régularisées, elles paient des impôts, cotisent pour la Sécurité sociale et achètent des biens et des services. De plus, elles occupent bien souvent des emplois que les Belges laissent vacants en raison notamment de leur pénibilité et des faibles salaires, comme dans les secteurs du travail domestique, de l’Horeca, de la construction, etc. « Les étrangers […] permettraient aux travailleurs autochtones d’accéder à des emplois mieux rémunérés et plus prestigieux». Ces personnes disposent aussi de qualifications spécifiques (informatique, technologies, etc.) qui nous sont nécessaires.

L’immigration n’est donc pas la cause du chômage. L’immigration a même un effet légèrement positif sur les salaires et surtout elle permet d’engager des centaines de personnes pour gérer l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées. A contrario, édifier des murs, bloquer les frontières, installer des systèmes de surveillance, représente un coût très élevé, dont les résultats ne se traduisent que par la mise en danger accrue des personnes migrantes qui sont poussées à emprunter d’autres routes migratoires.

Enfin, la migration permet, en partie, de pallier le vieillissement de la population européenne, notamment belge. En effet, la plupart des personnes migrantes sont jeunes. Elles jouent dès lors un rôle non négligeable dans le financement et la survie de notre système de Sécurité sociale, plus précisément de notre système de pensions.

IDÉE REÇUE N° 3 : les personnes migrantes ne souhaitent pas s’intégrer et sont souvent une source d’insécurité/des criminel·le·s.

FAUX ! La majorité des personnes migrantes souhaitent s’intégrer et sont reconnaissantes d’être accueillies dans notre pays. Ce sont surtout nos politiques publiques qui leur barrent la route, ainsi que les préjugés et les discriminations qui continuent à peser sur leurs épaules. Si des parcours d’intégration sont prévus, et dans la plupart des cas obligatoires, très peu d’investissements sont réalisés afin de favoriser le vivre-ensemble. Nos décideuses·eurs politiques préfèrent d’ailleurs stigmatiser ces populations et renforcer une image négative à leur égard, plutôt que d’encourager le dialogue et la rencontre.

Et puis, que recoupe exactement le terme « intégration » ? S’agit-il d’une intégration sociale, professionnelle, culturelle, linguistique ? Quand doit-elle avoir lieu ? Sur base de quels critères notre société l’estime-t-elle réussie ? Rappelons que de nombreuses personnes migrantes ont été exposées à la violence et à des expériences traumatiques, que ce soit dans leur pays d’origine ou sur le chemin de l’exil. L’anxiété, la dépression, les douleurs, la tristesse façonnent souvent leur quotidien. Les défis qui les attendent une fois en sécurité sont faramineux : apprendre une nouvelle langue, trouver du travail, apprivoiser les procédures administratives, créer du lien social, etc. Face à cette réalité, quelle marge de manoeuvre leur offrons-nous ?

Cette peur de l’autre, alimentée par des politicien·ne·s qui ont tout intérêt à « diviser pour mieux régner », s’ancre également dans un imaginaire trompeur, celui de « l’étranger-agresseur » qui ne respecte pas nos moeurs et coutumes, notamment en matière d’égalité des genres. Or, toutes les études le démontrent : il n’existe pas d’agresseur type. Les rapports de domination sont à l’oeuvre partout et touchent tout le monde, quelles que soient l’origine, la religion ou la culture, puisque nous vivons toutes et tous dans une société patriarcale.

La migration : des êtres humains, avant tout

Ce tour d’horizon amène un constat évident : les enjeux migratoires sont nombreux et complexes. Or, leur traitement politique et médiatique est aujourd’hui réducteur et rempli de biais racistes et discriminants. En découle une déshumanisation de ces personnes extrêmement vulnérables et dont les droits fondamentaux sont constamment bafoués.

Ainsi, deux options s’offrent à l’Union européenne. D’un côté, le repli sur soi sécuritaire, qui alimente l’idéologie d’extrême droite et laisse des êtres humains, femmes, hommes et enfants, mourir chaque jour alors qu’elles·ils fuient des situations d’une extrême violence. De l’autre, la mise en place d’un système d’accueil respectueux des droits humains. Nos pays disposent aujourd’hui des ressources nécessaires pour s’engager sur cette seconde voie qui, elle seule, permet le maintien de notre État de droit. Rappelons que les pays du Nord sont en partie responsables des conditions de vie qui poussent les personnes migrantes à quitter leur pays d’origine. Il est donc temps de s’interroger sur les causes structurelles de la migration et d’investir de l’argent en faveur de la paix dans le monde, plutôt que de ne pas garantir le financement de l’aide au développement comme l’envisage le gouvernement fédéral belge.

Pour mettre la pression sur nos dirigeant·e·s et défendre nos valeurs démocratiques, cette bataille culturelle et linguistique sur les questions migratoires est incontournable. Ce projet implique nécessairement de lutter, constamment, contre le racisme et l’islamophobie qui gangrènent l’opinion publique. Nous devons, plus que jamais, imposer une lecture humaniste de ces enjeux en jetant la lumière sur ces parcours de vie migratoires multiples, aussi puissants que douloureux. Ceux-ci méritent notre écoute, notre compassion, notre compréhension et notre soutien. Car chaque singularité est à la source de la richesse de notre civilisation.

[1] Tels que la redistribution des richesses et l’écologie

[2] Cette partie se base en grande partie sur ce contenu : Réfugié, migrant, sans-papiers… Lexique & définitions – CIRÉ asbl.